هل كان هيكل لحظة تحوّل حداثية؟

واسينى الأعرج

سؤال تاريخي يتكرر كثيراً، يخمد قليلاً ثم يعود عاصفاً من جديد بحثاً عن أجوبة غير متوفرة، طرحته الرواية التاريخية في العالم العربي منذ تأسيسها الأول، وما تزال تطرحه إلى اليوم، تعود له بأشكال تكاد تكون مشتابهة: لماذا منذ أن سقطت الحضارة العربية – الإسلامية لم يرفع العربي والمسلم رأسه ليكون حاضراً في المنجز البشري المتحرك؟ وكلما حاول فعل شيء وجد نفسه يغوص عميقاً في الأوحال واللاجدوى التي لا تفضي بدورها إلا إلى مزيد من الفراغات؟ لماذا هذا الانكسار الكلي والعميق من السمو والمعرفة العاليين، إلى الانهيار الكلي وبشكل متسارع؟ المؤكد أنه لكل فاعل في الرواية التاريخية إجاباته الأدبية التي يقنع بها قارئة المنتظر إشراكه في هذه الأسئلة المعقدة. الروائي التاريخي لا يملك الإجابات الصارمة، فكل ما قرأناه ونقرأه يعبر عن حالة فردية، وإن اعتمدت مادة كتابية تاريخية هي في المحصلة منجز جماعي. يبحث الروائي عن إجابات تحد من قلقه المعرفي الحاضر والمستقبلي، ليس على الصعيد الذاتي، فالذات وجدت حلولها الآنية بالاندماج في مجتمعات الحداثة ومقتضيات الحال، منفعلة بها، ودون أن تكون فاعلة فيها، لكن أيضاً على الصعيد الجمعي؛ لأن الرواية إذا فقدت هذه الخاصية التعبيرية، فقدت جزءاً مهماً من كيانها. لا بد أن تكون هناك لحظة حاسمة لم يتم فهمها أو استعصت عن الفهم، وهي التي أدت إلى مختلف الانكسارات المتتالية، وتحول حضارة بكاملها إلى بقايا ثقافية ممزقة لم تجد المكان والجزئية الصغيرة من الفراغ التي تضمها، وتلتصق بها ليكون لها معنى. وكان على الرواية التاريخية مهمة البحث عن هذه اللحظة المفترضة التي ستشكل نواة الرواية. لا ندري إذا لم يكن الروائي المهتم بالتاريخ، في هذا البحث المحموم عن الحقيقة الغائبة قبل إدراجها في فعل التخييل، صورة مصغرة عن المواطن العربي المتعطش إلى معرفة وضعه التاريخي وشرطيته القاهرة التي يراها تتكرر أمامه بشكل تراجيدي دون القدرة على الفعل فيها. فقد وجد هذا الإنسان العربي نفسه ضائعاً، بلا مرفأ، داخل أكثر من مصنف تاريخي من أمهات الكتب، من تاريخ الطبري، إلى الإمامة والسياسة لابن قتيبة، إلى مقدمة ابن خلدون، إلى التفاسير القرآنية العديدة؛ من تفسير الطبري إلى ابن كثير إلى الجلالين إلى ابن عربي إلى سيد قطب إلى الكتابات الحديثة، مروراً بالسرديات الحديثة، يبحث عن أكثر الإجابات ألفة ومصداقية. كلما شعر بنفسه قد وجدها ازدادت بعداً عنه وازداد يقينه غموضاً. كيف يجد كاتب الرواية التاريخية نفسه وسط هذه الشبكة من الأسئلة والهزائم والجراحات المتكررة التي يريد إعادة تشكيلها أدبياً وتاريخياً.

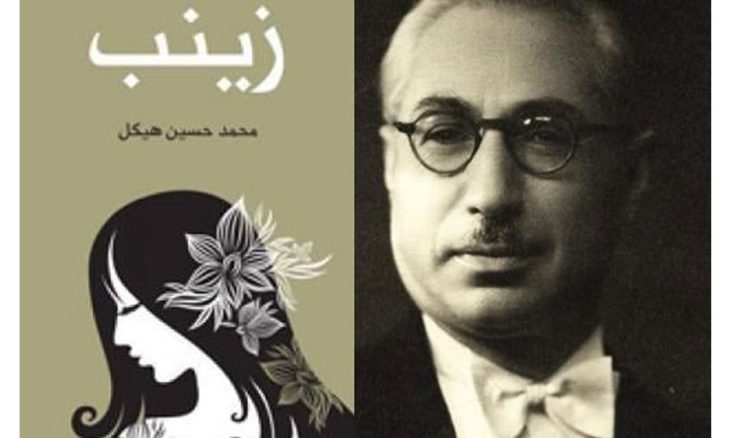

يمكننا أن نقول في هذا السياق العصي على الفهم، إن الروايات العربية التاريخية اكتشفت نفسها داخل ممارسة سردية، أدبية وحكائية وحتى أسطورية، تعطلت عبر التاريخ، أو أوقف تطورها، وكان هذا أول الاعترافات بالهزيمة التي قالها التخييل الحر، قبل أن يقولها التاريخ. مثال بسيط: إن السردية العربية، بما فيها جزء كبير من كتب التاريخ والسير والحكايات التي ذكرناها سابقاً، لا تخضع في نظامها الداخلي لعقلية ديكارتية منطقية مثلما هو الحال في الرواية الغربية، حيث الجملة تبدأ بكلمة وتنتهي بنقطة، وبين الكلمة والنقطة يلتئم المعنى المتكامل لينفتح على معنى افتراضي آخر تؤكده أو تلغيه الجملة اللاحقة، وهكذا حتى يلتئم المعنى الكلي في الفقرة ثم في الفصل، في القسم، وأخيراً في الرواية ككل. ويمكننا أن نتحدث طويلاً في هذا الموضوع الذي يحتاج إلى وقفة خاصة، الأمر يختلف في بنية اللغة العربية القصصية. النقطة والفاصلة ليستا إلا افتراضات كثيراً ما تكون مقحمة لتوقيف سيولة نص من الصعب حصره وتأطيره. فهو يفيض عن نظام التنقيط، ولا يحكمه بصرامة إلا السياق. السياق في اللغة العربية هو المحدد، ويجعل من عمليات التنقيط زوائد تنميقية معدومة الوظيفة. القرآن الكريم، والقصص القديم، وكتب الرحلات، والرسائل، والتخييل الفلسفي، وغيرها من النصوص تعطينا درساً محكماً في ذلك. فالبحث عن شكل جديد للكتابة العربية يمكن أن ينطلق جزئياً من هذه الممارسة السردية التاريخية والبنيوية، التي حدت النهضة (؟) العربية من قوتها لأنها بُنيت، كما رأينا سابقاً، على الجاهز، ولم تكن رواية زينب لهيكل، الذي كان يحلم بكتابة تاريخ معاصر وجديد للرواية العربية إلا حالة توقيف لهذا المد السردي الحكائي والتخييلي، ومحواً لتاريخ سردية سابقة بلغت حداً من التكامل والتمايز. وحل محل الممارسة التاريخية النموذج الجاهز. نموذج، على الرغم من قيمته الأدبية، لم يحل إلى اليوم مشكلات الخصوصية وهوية النص العربي الذي تخلى في نهضته الأولى عن كل إرثه السردي ومعضلات الجنس الأدبي. ولم يكن من السهل على الرواية العربية اللاحقة لرواية زينب، تفادي النموذجية الغربية بسلطانها وقوتها وانتصاراتها. ولهذا، فهيكل نقطة حاسمة ليس في التطور، لكن في القطيعة القسرية. طبعاً يمكننا أن نبسط السؤال ونسهله بمقولة أن الشكل الروائي صار اليوم ظاهرة كونية كما يقول الناقد فيصل دراج، وبالتالي تنتفي محليته، لكن في هذا تبسيطاً كبيراً وحلاً سهلاً، يحسم النقاش بجملة، مع أن المسألة لا تتحقق إلا بعمل جبار يدخل في عمق المنتج الروائي العربي قاطبة، وهو اليوم غير متوفر في أي ناقد عربي بشموليته. من يستطيع أن يعيد قراءة الميراث السردي الحكائي العربي دينياً كان، أو أدبياً، أو فلسفياً، أو حضارياً. السرود العربية لا تعد ولا تحصى. كل نقدنا يعيش اليوم تشظياً يشبه التمزقات التي يعيشها العالم العربي في تحولاته التراجيدية التي جعلت من المساحة العربية الواحدة دولاً (؟) بعد سايكس بيكو، ومن البلد الواحد تمزقات إثنية وعرقية ولغوية ودينية وطائفية. كل هذا اليقين النقدي السهل لا يمنع مرجعية الشكل الروائي التي تظل أوروبية بامتياز «إن الرواية هي خلاصة مجهود أوروبي باكتشافاته المختلفة، حتى ولو كتبت في لغات متعددة تنتمي إلى أوروبا قاطبة. ولا يمكن فهم الرواية إلا في هذا السياق القومي». الأمر يتجاوز بكثير كونية الشكل باتجاه سؤال إشكالي يتعلق بنا كعرب، أي بـ 300 مليون نسمة تأكل وتشرب وتفكر: ماذا يمكننا أن نضيف إلى هذه الكونية التي تسبقنا بأشواط كبيرة، وكلما حاولنا إدراكها واجهتنا عراقيل يتحكم فيها آخرون أكثر مما نتحكم فيها نحن، ثم بأي الوسائط السردية الخاصة والمميزة التي أنجبتها قرون من الفعل السردي والحضاري، قد محونا وسائطنا الأولى التي تمكننا من المشاركة بعمق في هذه الكونية كمنتجين وليس فقط كمستهلكين، كما نفعل اليوم مع الموبيلات الذكية، والتلفزيون والسيارة، والكومبيوتر، والثلاجة الذكية…؟ لهذا، جدير بنا إعادة طرح السؤال الخطير: هل كان هيكل (إذا افترضناه أول من مارس الرواية العربية) لحظة ارتقاء سردي نحو نموذجية عالمية ومحلية، أم أنه لم يكن أكثر من حالة عبرت عن المفارقة الكبيرة الخاصة بفعل المثافقة الذي انتظم جهده الروائي داخله بعد أن قطع نهائياً مع الممارسة السردية العربية العريقة التي تركت ملامسها على الآداب العالمية: السير القديمة، ألف ليلة ولية، حي بن يقظان، رحلات ابن جبير وابن بطوطة، طوق الحمامة، وغيرها؟

Comments are closed.