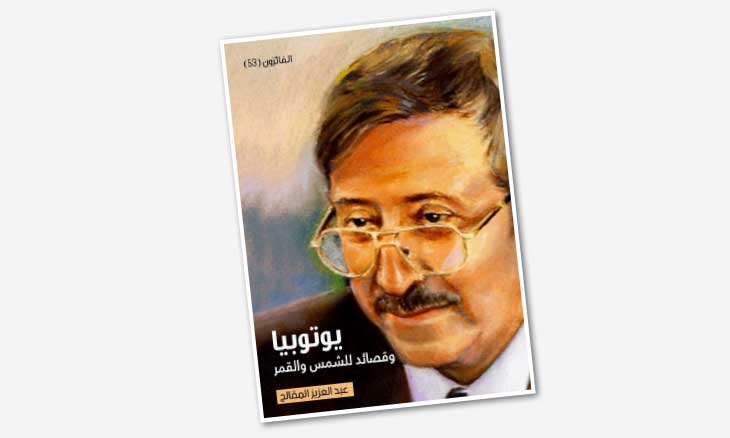

ديوان”يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر” لعبد العزيز المقالح

صَدرَ حديثاً، للشاعر اليمني عبد العزيز المقالح ديوان جديد بعنوان «يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر» في (142) صفحة، ضمن سلسلة «الفائزون53» عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في الشارقة.

ضم الديوان (21) قصيدة للشاعر الفائز بجائزة العويس الدورة 11 في حقل الشعر (2008 ـ 2009) «لتميزه الإبداعي في الشعر ووصوله إلى لغة شعرية صافية مركزة، تلامس النفس الإنسانية وتطلعاتها، وقدرته على استثمار منجزات القصيدة الحديثة وتقنياتها»، وفق بلاغ صحافي صادر عن العويس بمناسبة صدور الديوان.

يستهلُ المقالح هذا الديوان ببيتين:

أُناجِيِهِ، من خَلفِ الظلامِ لعَلهُ/ يَجُودُ بشمسٍ تغسلُ الليلَ أو مطرْ

فَقَدْ أكلَ الجَدبُ التُرَابَ وأعطَشَتْ/ مواسمُهُ الإنسانَ والظلَ والحجرْ

وهي استهلالة شعريةٌ صوفيةٌ عمودية، وقلما يكتب المقالح العمود في العقود الأخيرة، إذ هو من أبرز شعراء قصيدة التفعيلة، ومعظم دواوينه في هذه القصيدة. وفي هذا الاستهلال يناجي الشاعر ربه بأن يجود عليه بضوءٍ أو مطر، لتجاوز حالة الجدب التي أتت على كل شيء، ولعله أراد بهذه الصورة استهلالاً يختزل ما يحمله الديوان؛ فقصائده بقدر ما تحمل من شعور بالقنوط تعبرُ عن حلم الشاعر بالانتصار للذات الإنسانية ما دامت مرتبطة بخالق يشرق في الروح وكذا الانتصار للوطن الذي يشبه «طائر الرخ»، كتعلق صوفي ينز شعرية مصفاة من الشوائب؛ متميزاً فيها بتوظيف للرموز المختلفة، متحققاً في خصوصية جمالية ضمن نهج فني مختلف.

وجاءتْ «حكاية نص» مفتتحاً لقصائد الديوان في حوارية يُسائل فيها الشاعر نفسه عن فحوى النص وعلاقته به؛ فيقول:

لمْ أَكتبْ هذا النص

ولم يَكتُبْني،

مُذ فَقَدت روحيَ

نِصفَ سمائي

واغتَسَلتْ كلماتي

بمياهِ بُكائي

وأنا أخشى الكلمات

إذا اعترضتْ وجهَ طريقي

وأخافُ على كفي

من نارِ حريقي

ويبدو الديوان أشبه بمحاكمة لكل شيء: للقصيدة، للجسد، للوطن، للحرب، للثورة… للأصدقاء، لكل شيء ظهر معه الشاعر حزيناً أكثر مما كان عليه في دواوينه السابقة، لكن حزنه – هنا ـ جاء مجللاً بلغة نقية وصورة فريدة، وبهما يخبو الحزن أو هكذا يبدو في حضرة الجمالين التعبيري والتصويري، ومعهما الدلالة بمستوياتها المختلفة، وهذا الحزن بقدر ما يفتح لنا إشراقًا روحياً يذكرنا دومًا بإنسانيتنا التي يجب أن تلتفت موقظة ضميرها مصغية لصوتها الداخلي. لكن المقالح يؤكد أن نصه يشبهه، كما أنه لا يخجل إذا ما قيل بأنه هو صاحبه وبأن ملامحه تشبهه معترفاً بحزنه الذي ينضح في كل ما يكتب:

أدري كم أَوغلَ في الحزن

وكم أفرطَ في تكرار اللازمة الأولى

لكن القارئَ يَغفرُ ما اقترف الوزنُ

وما جَنَتِ الكلمات.

ويعودُ الشاعر متسائلاً؛ كيف أتى هذا النص مكتملاً لا يشكو من نقصان في زمن اللاشعر، ومن دنيا اللاحلم وكيف نجا من نار الحرب، وكأنه يقول لنا إن الشعر وحده يمكن أن ينجو من كل هذا، وهو وحده قد يقول لنا ما نريد سماعه!

بلا شك فالحزن بدا كثيفاً في هذا الديوان، كما سبقت الإشارة، وهذه ليست حالة غريبة، وإن كانت مختلفة عن حالة الحزن في دواوينه السابقة؛ فالشاعر، فقد زوجته ورفيقة دربه خلال سني حرب يعيشها بلده، وهي سنوات خسر فيها بلده الكثير، كما خسر فيها عدداً من أصدقائه، ومعها حياته المطمئنة… فكل ذلك كاف ليضاعف من حالة شاعر معروف بتماهيه ببلده وحركته الوطنية، ولهذا يقول في قصيدة «لا شيء في مكانه»:

يا حسرتاه!

عينُ قلبي وحدَها

تشهد ما جَنَتهُ الحربُ

بالناس، وبالأشياء،

بالمكان والزمان،

بالتقاربِ الحميمِ

بين الأرض والسماء.

لقد كانت (الحرب) حاضرة في معظم قصائد الديوان بشكل مباشر وغير مباشر، وبعض هذه القصائد، سبق أن نشرها الشاعر في صفحته على موقع «فيسبوك» كقصيدته «أعلنتُ اليأس»؛ وهي قصيدة عبّرت عن كثيرٍ من الألم الذي يكابده الشاعر في علاقته بكل شيء. وكذلك في قصيدة «بكائية» حيث يعود الحزن ملقياً بأثقاله على الكلمات في صورٍ مدهشة تتجدد معها قصيدة الشاعر، مسجلة مرحلة متطورة في علاقته بالحزن والتأمل والصورة الشعرية.. ففي هذه القصيدة ينعى الشاعر نفسه:

دَثريني

وشدي على كفني

واكتبي فوق قبري:

هنا واحدٌ مِن ضحايا الحروب

التي عافها

ثم قال لقادتها قبل أن يبدؤوها:

الحروبُ إذا دَخَلت قريةً

أَكَلَتْ أهلَها الطيبين

ولم تُبْقِ مِن حَجرٍ واقفٍ

أو شَجرْ.

وهو البكاء الذي استمر في القصيدة التالية التي جاءت بعنوان «أنا أبكي إذن أنا موجود»؛ وكأنه أراد من عنوان القصيدة أن يدافع عن بكائيته السابقة، باعتبار الصمت هو البديل والصمت للشاعر يعني الموت.. يقول بشعرية صوفية تنضح ترانيم:

دعوني لأبكي

وأبكي

على ضوءِ دمعي

وإيقاعِ حُزني

واسترجعَ الأمسَ،

ما صَنَع اللهُ لي

مِن سماءٍ وأرضٍ وبحرٍ

ومن نعمٍ لا تزول وسلوى.

وما صَنَعَته يدايَ لنفسيَ

مِن قلقٍ وأسىً،

وخُصوماتِ بيني

وبيني.

واستمرت الحرب حاضرة بشكل مباشر في الديوان، كما في قصيدة «رسالة»، التي يتحدث فيها عن وجه آخر من وجوه الحرب، معرباً عن خجله مما يشهده بلده، مؤكداً ألا دوافع مذهبية لها، بل هي شهوة الحكم لا غيرها:

أيها النافرونَ إلى الحربِ

أبناءَ عائلتي اليمنية،

كم قالت الأرَضُ يَكفي!

لقد شربَتْ وارتَوَتْ

لم يعد بعد في جَوفِها الرحبِ

مُتسعٌ للدماء

أفيقوا…

فما من روافضَ في يمنِ اليومِ

ما مِن نَواصبَ فيهِ

ولكنها شهوةُ الحُكمِ

هذي التي ستقودُ البِلادَ

إلى الهاوية!

وخلال حديثه الشعري عن الحرب يحضر الفرحُ والأصدقاء؛ ولعل فيهم، أي الأصدقاء الطيبين من رواد مجلسه الأسبوعي، ما يبعث على السرور، على الرغم من بؤس الواقع، ففي قصيدة «يوتوبيا» التي ورد عنوانها جزءاً من عنوان الديوان، تبرز شعريته المتصوفة في أبهى تجلياتها كمنصة للبوح بما تمور به الروح في علاقتها بالسماء والأرض، بل بلغ فيه الحزن مبلغاً اعتبر الشاعر الحياة بما صارت إليه حال بلاده لا تعاش، وهو يرى الشمس حين تمر على الناس لا تبكي، ولا حتى تلقي على الأرض السلام، ما يضطره ليلجأ لعزلته مع القصيدة، حيث يستلذ بمدينته الفاضلة؛ وهو (الزمكان) الذي يكتب فيه الشعر يقول:

في اللا مكان

أعيشُ كالرهبانِ حُراً

تحتَ قُبةِ عُزلتي

أبني لأحَلامي قصوراً مِن ندى الكلمات،

روحي لن تعود إلى مكانٍ مُومسٍ

أَشقَى بهِ،

وأبيُع للريح الكلامْ.

ويمكن التوقف قليلاً على رمزية « اللامكان» التي وردت في هذه القصيدة؛ وهي ترمز إلى المكان المنشود الذي يعيش فيه الشاعر مع قصيدته حين يكتبها، وهو مكان يرتبط بالزمن أصلاً أي وقت كتابة الشعر، وهو وقت يعتزل فيه الشاعر من حوله في مكان هو لامكان. وهنا لابد من الإشارة إلى الترجمة اليونانية لكلمة (أتويوس) أو يوتوبيا وهي لامكان قبل أن تتحول إلى معنى (المدينة الفاضلة). والشاعر هنا باستخدامه (اللامكان) يشير إلى مكان عزلته، حيث يتحقق له ما يتحقق للرهبان، كما يتحقق له التأمل؛ فهناك مدينته الفاضلة حيث يمكنه معها أن يشعر بالسعادة في حضرة الشعر… ولا ينسى التنويه بأن تلك الحالة الإنسانية الجمالية تتحقق له أيضاً مع أصدقائه، خاصة في المقيل (مجلس يلتقي فيه الشاعر بأصدقائه يومي الأحد والثلاثاء في منزله كل أسبوع يقرأون الشعر وبعض الكتابات ويسمعون الموسيقى) يقول:

شوقي لضوءِ مقيلِكم

يَنداحُ أنهاراً

وأسئلةً

وتحملني أغانيهِ

على سُفنٍ مُزركشةٍ

إلى يوتوبيا الفرحِ المقدسِ

والسلامْ.

ويأبى تصوف المقالح إلا أن يبقي باب الأمل مفتوحاً؛ فيعود مقترباً من ربه متأملاً، لائذا بالجمال، كما جاء في قصيدة «بالقرب من مملكة الله»، التي اقترب فيها من هذه المملكة، باعتبارها هي الأنقى والأبقى، ولا يدركها عطب الموت أو عطب الحزن ولا يغشاها الليل بظلمته، أو يغمرها عند الصباح غبار الصحراء، مناجياً الله أن يدله على الطريق إلى الباب ليدخله بيسر. وتحت عنوان «على سبيل الهايكو»، يعود الشاعر متحسساً جسده مثلما يتحسس روحه في التعبير عن أحزانه، متذكراً بعض ذكريات طفولته التي يقاوم بها بؤس واقعه… ولا ينسى في خضم تلك الأوجاع أصدقاءه الراحلين والمهاجرين:

الصديقُ الذي كان يُؤنِسُ

وَحشةَ مجلِسِنا بالأحاديثِ والشعرِ

غاَدَرنا فجأةً

لم يَقُل: أيها الأصدقاءُ… وداعا،

لقد مرّ عامٌ من الحزنِ لم نستطع أن نقول له:

يا صديقَ الزمانِ الجميلِ…وداعا.

بلاشك أن الحكمة تحضر في معظم قصائد الديوان؛ فالشاعر – هنا – يكتب مستفيداً من تجربة طويلة تراكمت معها خبرته التأملية في علاقته التصوفية بالكلمة والقصيدة والحياة والروح:

قال لي قَبل أن تَتَوارى أَشعتُهُ:

الطريقُ طويلٌ،

مَشقاتُهُ ليس تُحصى،

ولكنه كلما طال

ضَوأَتِ الروحُ

واخضر لَيلُ تَراتِيلِها

بين قصائد الديوان تأتي قصيدة «ربما» مؤرخة في مارس/آذار 2011؛ ولهذا التاريخ في اليمن مدلول حزين؛ ففيه سقط عدد من الشهداء الشباب، خلال ما عُرف بثورة الشباب الشعبية السلمية التي شهدتها البلاد حينئذ، وكان لما عُرف بجمعة الكرامة في 18 مارس صدى كبيراً لمأساوية ما شهده ذلك اليوم، وهنا يقول الشاعر مخاطبًا البحر كرمزية للثورة/ الوطن:

يا لهُ البحرُ

يبدو حزيناً ومُنكفِئاً

تَتَعثرُ أمواجُهُ

يتساءل: هل خانه وعيهُ

أم أَتَتهُ الخيانةُ من آخرينَ

ارتَدَوا لونَهُ،

سَرقوا في الظلامِ شعاراتِهِ

ومَشَوا في اختيالٍ على دَمهِ

وادعَوا أنهم أَيقظُوا شارعَ الله

مِن صَمتهِ والسباتْ.

ويستمرُ الشاعر في استخدام رمزية «البحر» في قصائد أخرى، كما في قصيدة «عند منتصف الليل»، ويتحدثُ عنه صراحة في قصيدة «كوابيس وأحلام»، حيث يعود فيها متحدثاً عن الحرب أيضاً… لكنه في نهاية القصيدة يبعث الأمل مجدداً، داعياً لعدم الخوف على اليمن:

لا تخافوا عليه،

على وطنٍ عَرَكَتهُ الشدائدُ

واعتَصرتَ رُوحَهُ الحادثاتُ

ولا تَحزَنُوا..

إنه طائرُ الرخ

يَدخل في النارِ

يَخرجُ من عتمات الرمادِ

فتياً

كما صَورَتهُ عواطِفُنا

وَتَمنته أحلامُنا

وطناً ناصِعاً كالنهار.

بلا شك أن هذا الديوان الجديد يأتي ليشكل «إضافة إلى ما قدمه المقالح للقصيدة العربية المعاصرة منذ قصيدته «لا بد من صنعاء»، وحتى يومنا المعاصر مروراً بدراساته التاريخية والنقدية، حيث ترك الشاعر بصمته المميزة على الثقافة العربية المعاصر».

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبر هذه السلسلة تطبع عملاً واحداً من أعمال الفائزين في شتى مجالات الجائزة، والفائز مُخير بين إعادة نشر ما يختاره من أعماله المطبوعة أو طباعة عمل جديد، والمقالح اختار أن يكون مؤلفه الصادر عملاً شعرياً جديدا.

عبد العزيز المقالح شاعر وناقد يمني، ولد عام 1937، وهو رئيس المَجَمع العلمي اللغوي اليمني، تخرج في دار المعلمين في صنعاء عام 1960، وحصل على الشهادة الجامعية عام 1970، ونال في عام 1973 درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها في جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه عام 1977 في الجامعة نفسها، وترقى إلى الأستاذية عام1987.

Comments are closed.